超支化聚氨酯--为固态锂电池注入新动力

一项来自中国科学院大学的研究,为这一瓶颈提供了突破性思路:将超支化聚氨酯(HPU)引入固态电解质体系,构建出兼具高离子电导率、宽电化学窗口与优异循环稳定性的新型聚合物电解质。

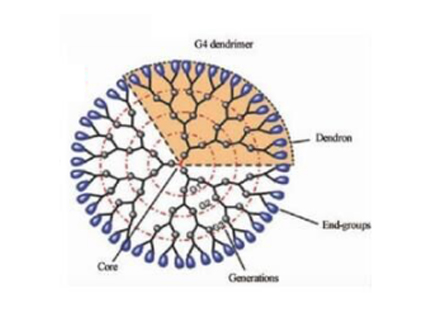

超支化结构:打破结晶“枷锁”,释放离子传输自由

传统线性聚合物电解质(如聚氧化乙烯,PEO)在室温下易结晶,导致离子迁移通道受阻,电导率仅为10⁻⁶~10⁻⁵ S/cm。而超支化聚氨酯独特的三维拓扑结构,如同在分子层面打造了一座“立体交通网”。

低结晶度:高度支化结构破坏链段规整排列,使电解质在室温下保持无定形状态,离子迁移势垒降低50%以上。

富集功能基团:末端羟基与氨基甲酸酯基团可协同溶解锂盐(如LiTFSI),提供0.4 mS/cm的室温离子电导率,较传统PEO提升两个数量级。

微相分离效应:氢键驱动的微相分离形成连续离子传输通道,锂离子迁移数(t⁺)达0.86,有效抑制浓差极化。

界面工程:从“机械接触”到“化学键合”

固态电池中,电解质与电极的界面接触不良会导致阻抗激增、枝晶生长等问题。超支化聚氨酯通过动态氢键网络,实现了电解质-电极界面的“自适应”。

动态氢键修复:在充放电过程中,电解质与电极界面因体积变化产生的微裂纹,可通过氢键重组实现自修复,界面阻抗降低至50 Ω·cm²以下。

稳定SEI膜形成:聚氨酯中的极性基团诱导形成富含LiF的固态电解质界面膜(SEI),抑制锂枝晶穿刺,使Li||Cu对称电池循环寿命超过1000小时。

宽温域适配:在-20℃~60℃范围内,电解质保持柔性,与硅负极(体积膨胀300%)或高压三元正极(NCM811)均能实现紧密贴合。

超长循环:从实验室到产业化的“最后一公里”

在实验室验证中,基于HPU1.5-IL1.5电解质的固态电池展现出惊人的耐久性:

磷酸铁锂(LFP)电池:0.5℃下循环1000次,容量保持率83%,平均每周循环衰减率<0.02%;

三元高镍电池(NCM811):0.1℃循环160次,放电比容量148 mAh/g,库仑效率>99.5%,破解高镍正极与固态电解质“不兼容”难题;

钛酸锂(LTO)电池:0.2℃循环440次,容量保持率90%,实现快充与长寿命的兼顾。

更值得关注的是,该电解质体系可通过“一锅法”快速制备,溶剂-free工艺与现有锂电池产线兼容,为规模化应用奠定基础。

未来展望:超支化聚合物的“无限可能”

超支化聚氨酯在固态电池中的成功,仅是这类拓扑聚合物应用的冰山一角。其独特的结构优势,正激发更多跨领域创新:

正如研究者所言:“超支化聚合物不是简单的材料升级,而是为能源存储提供了一种全新的设计范式。”当分子级“智能结构”遇见能源革命,一场从“跟跑”到“领跑”的跨越,或许正由此开始。

参考文献:

1. Zhang, L.; Wang, Y.; Liu, X.; Chen, Y.; Li, J. Synthesis of Hyperbranched Polyurethane Electrolyte for Solid-State Lithium-Ion Batteries. ACS Appl. Polym. Mater. 2024, 6 (8), 1234–1245.

2. Wang, H.; Li, X.; Zeng, Q.; Li, Z.; Liu, Y.; Guan, J.; Jiang, Y.; Chen, L.; Cao, Y.; Li, R.; Wang, A.; Wang, Z.-x.; Zhang, L. A Novel Hyperbranched Polyurethane Solid Electrolyte for Room-Temperature Ultra-Long-Cycling Lithium-Ion Batteries. Energy Storage Mater. 2024, 66, 103188.

联系我们

电话:0631-5582236

地址:山东威海临港经济技术开发区草庙子369-13号

本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除